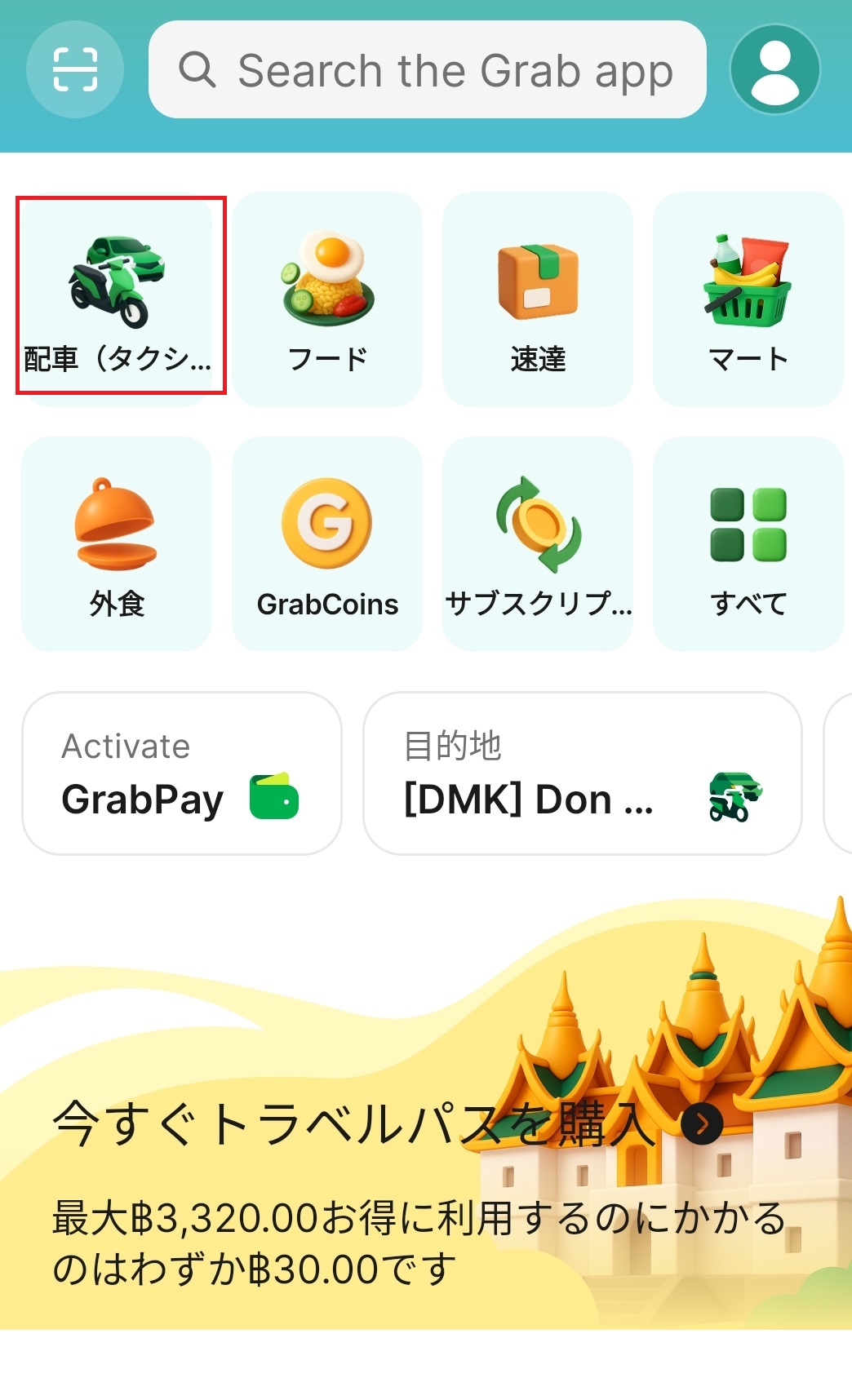

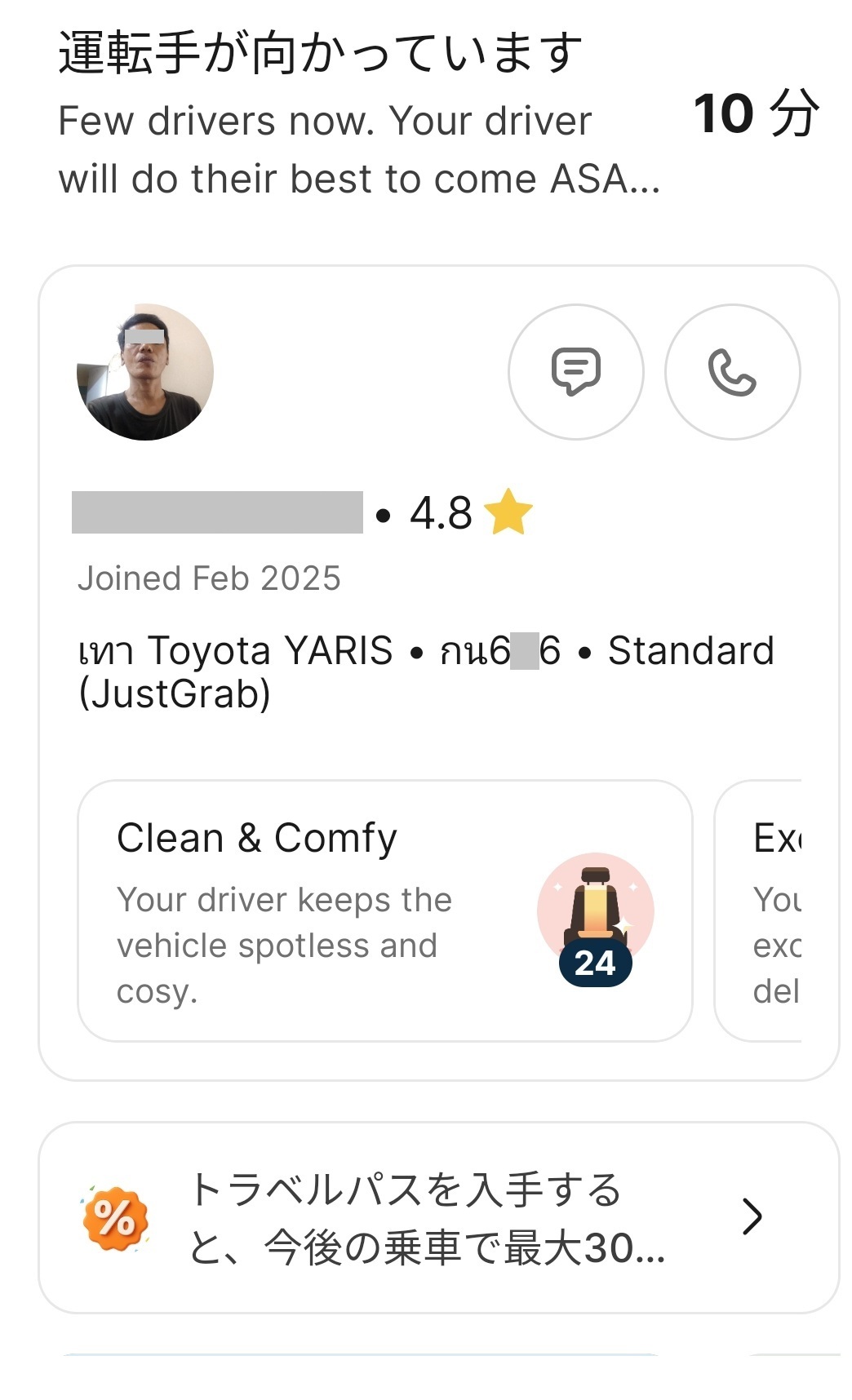

前回は、配車アプリ「Grab」の使い方について解説いたしました。(https://ponce07.com/ride-hailing-apps-in-thailand/)

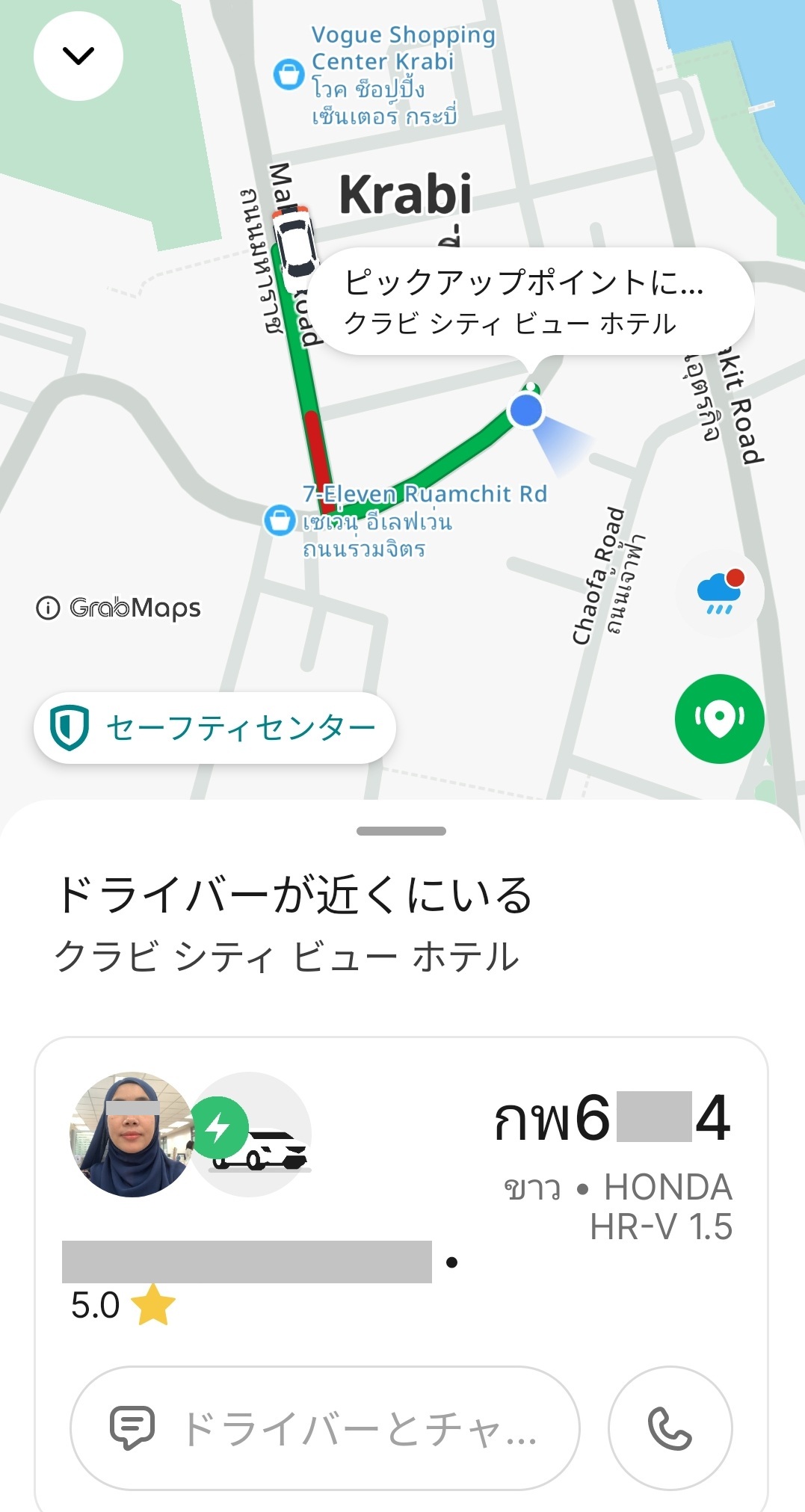

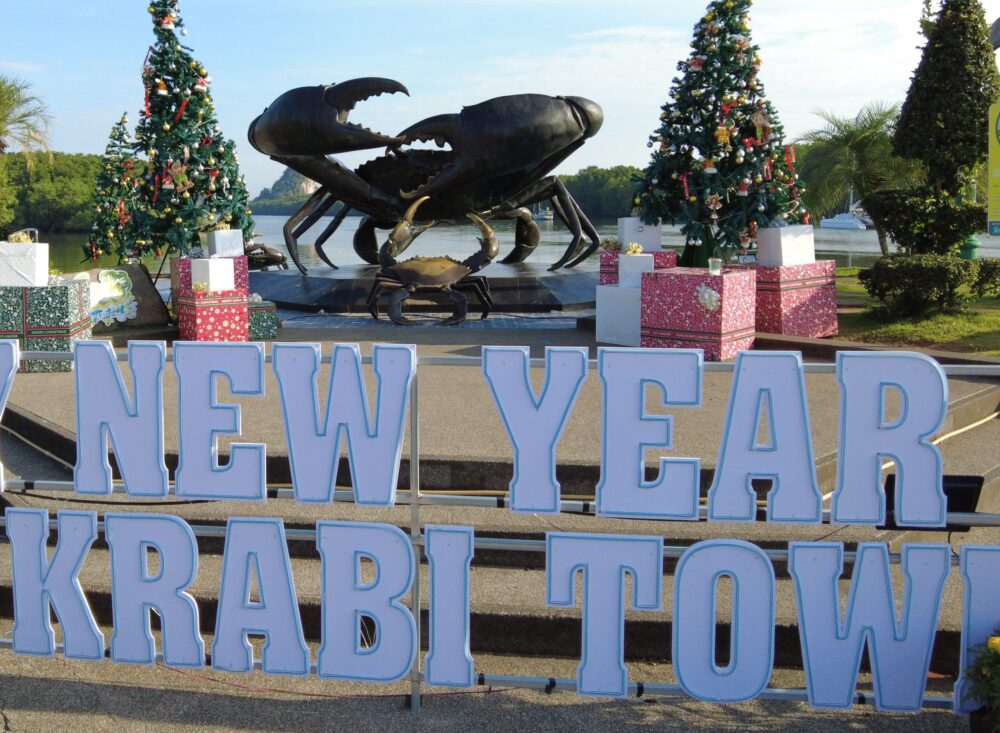

クラビなどの地方都市でも、「Grab」は使えることがわかりました。

ということなので、さっそくクルマを使って、郊外に観光に出かけましょう!

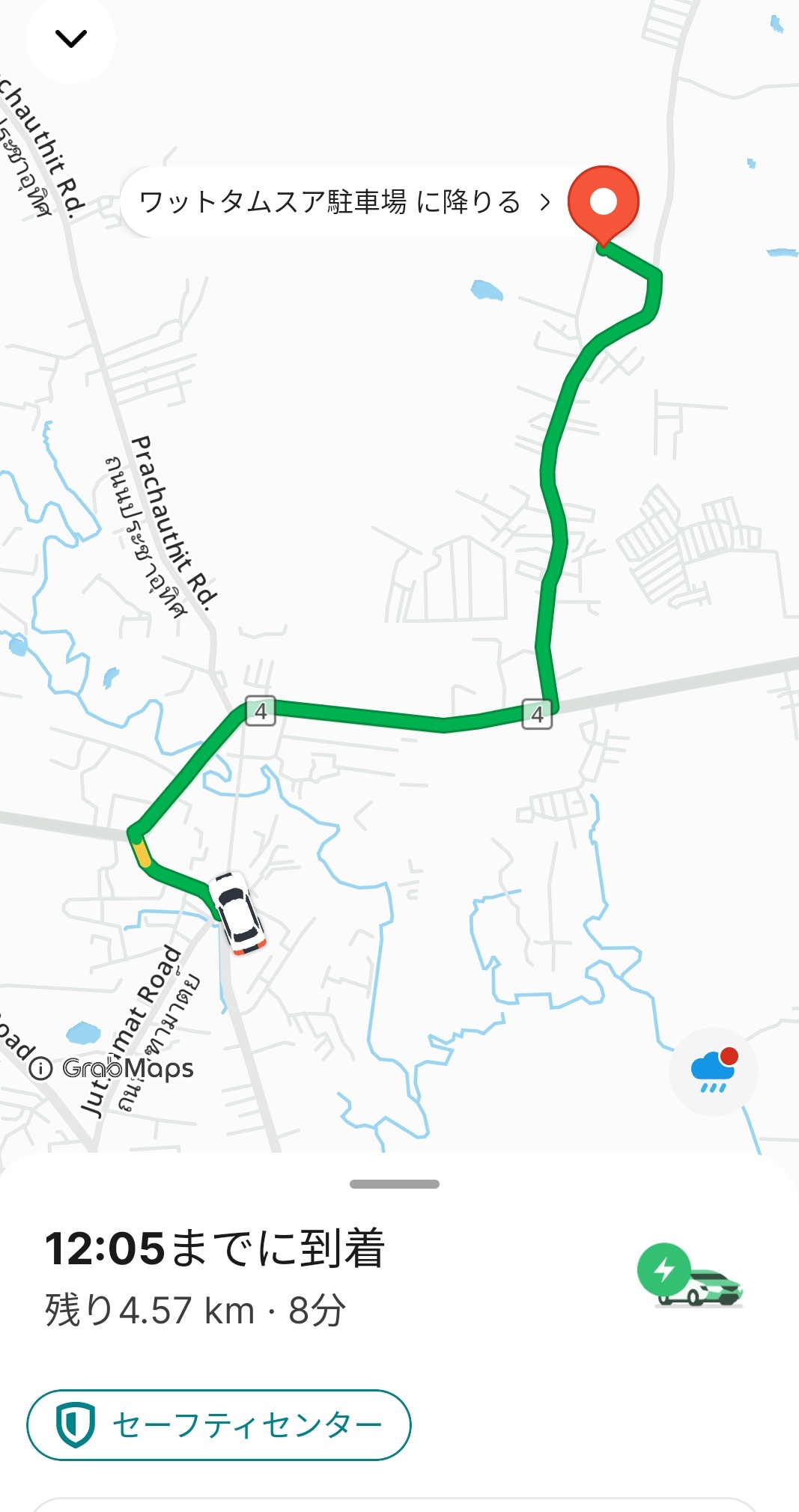

向かった目的地は「ワットタムスア(วัดถ้ำเสือ/Wat Tham Suea)」になります。

ワットタムスアとは?

ワットタムスアは、クラビタウンの北東郊外に位置する、南タイを代表する仏教寺院のひとつです。

タイ語を少し解説しますと…

วัด = 寺

ถ้ำ = 洞窟

เสือ = 虎

の意味になります。

英語で “Tiger Cave Temple” と表記されているここは、 その名の通り、「虎の洞窟」を中心とした修行道場兼寺院として知られています。

瞑想道場、洞窟群、山頂の巨大仏像と仏塔、そして1260段の階段からなる「修行の山」が一体となった、とても“立体的”な寺院です。

「虎」の名の由来

なぜと「虎」と呼ばれているのか?

1975年頃、アーチャン・ジュムネーン(Ajahn Jumnean Seelasettho)という僧侶が、この一帯の洞窟で瞑想修行を行ったことが始まりとされています。

この僧侶が瞑想中に、この洞窟周辺を虎が歩き回るのを見た、という伝説が残っており、 そこから「ワット・タム・スア(虎の洞窟寺)」と名付けられたと言われます。

ほかにも、「洞窟の壁に虎の足跡のような跡が見つかった」とか、「洞窟の岩の膨らみが虎の足の形に似ている」といった説もあり、「虎」はこの寺の象徴的なモチーフになっています。

森林派寺院としての姿

ワットタムスアは、観光地であると同時に、今も現役の瞑想修行道場です。

境内には僧侶や修行者のための簡素なクティ(僧房)が点在し、森の中で静かに修行する「森林派寺院」の雰囲気を色濃く残しています。

周囲は石灰岩の奇岩と熱帯雨林に囲まれ、洞窟・巨岩・森がそのまま修行の場になっている「自然と一体の寺院」が大きな特徴です。

入口から境内に入ります。

巨大なナーガ像や黄金の建築が参道前に現れます。

ナーガは「水」「守護」「豊穣」を象徴しているもので、寺院の入口よくみられる存在です。

平地に立っている寺院は、タイらしい屋根飾りの本堂や礼拝堂があり、地元の人々はここで「タンブン(功徳を積む行為)」やお参りをします。

寺院の内部に入ってみます。

扉にも、細かい彫刻が施されていて、その一つ一つが美術品のようです。

赤い絨毯に座って合掌している姿や僧侶が読経している様子がわかります。

黄金の装飾は、仏教の光明や悟りの象徴です。

花や供物が並ぶ光景は タンブンと読経供養の場です。

タイでは、家族の健康祈願や先祖供養などで寺院に集まり、僧侶の読経を受けるのが一般的です。

地元の人々はこうしてタンブンやお参りをしています。

ここは観光地でありながら、地元の人々にとってはとても神聖な場所であることがわかります。

ほかにも森の中に僧房や瞑想小屋が点在し、一般の修行者が長期滞在して瞑想することもあるとのことです。

1260段の「修行の階段」へ

さてさらに境内を進み、次は山頂エリアに向かいます。

メインは山頂にある仏像と仏塔です。

山頂からはクラビの街が一望できる名所です。

ただし、そこに行き着くまでは「修行の階段」があります。

その段数は1260段! 標高は約309mとされています。

実際に昇り始めてわかったことですが、階段のステップはとても狭く、段差も急勾配です。

これでは、手すりがないととても登ることは無理です。

滑りにくい靴を履いてきて正解でした。

サンダル履きでは、けがをしてしまうかもしれませんので。

かなり上ってきました。

振り返ると、見晴らしがいいのがわかります。

といってもまだまだ半分です。

苦しくなってきますが、ここまで来てあきらめるわけにもいきません。

せっかくここまで来たのだから。

さらに歩を進めます。

多くの観光客が汗だくになりながら登ります。

その過程はまさに「修行の階段」。

そのこと自体が一種の瞑想と修行と言えるのかもしれません。

やっと山頂に着きました。

山頂からは、クラビの街が一望できました。

そのほかにも周囲の石灰岩の奇岩や熱帯雨林の濃い緑、また遠くの海や島影までもが見渡せます。

360度見渡せるパノラマビューはまさに絶景です。

そして山頂には黄金に輝く巨大な仏像が鎮座しています。

この仏像はクラビの象徴的な風景のひとつになっています。

また仏舎利を納めたとされる仏塔もあり、山頂全体が聖域として整えられていることがわかります。

黄金仏像はどうやって建てられたのか?

仏像の高さは約18メートル、幅は約10メートルとされ、クラビ県でも最大級の屋外仏像です。

その黄金の仏像や仏塔は、どのようにして建立されたのか?

ワットタムスア山頂の黄金仏像は、1970年代に建立されたもので、資材や人力を使って険しい山道を越えて建設されたとされています。

当時は、現在のように重機や整備された道路などはなかった時代でしょう。

その時代に、地元信者や僧侶たちの協力によって少しずつ資材を運び上げられて建設されたという記録があります。

階段が整備される前は、山道を使って資材を人力で運び上げたとされ、一部では、竹製の滑車や簡易レールを使って、石材や金属部品を少しずつ引き上げたという話もあります。

仏像は一体型ではなく、複数のパーツに分けて搬入し、山頂で溶接・接合して組み立てたといわれています。

また、現地で金箔や塗装を施したという記録もあります。

建設にあたっては、僧侶だけでなく、地元の信者やボランティアが協力し、何年もかけて建設されたと伝えられています。

タイの寺院建設では「タンブン」の一環として、労働奉仕も重要な功徳とされるため、信仰心による支援が大きかったと考えられます。

いずれにしても、相当な信念と努力がなければ、あれほどの巨大な仏像を見ることは不可能です。

黄金に輝く仏像と仏塔は、信仰心と汗の結晶ともいえるでしょう。

仏像は、「悟りの高さ」「心の清浄」「大地と空のつながり」を象徴しており、訪れた人の心を静かに整えてくれます。

クラビを訪れるなら一度は登りたい“聖なる山”

1260段の階段という試練は、単なる観光ではなく、汗をかきながら一歩一歩登ることで自分の心と向き合うような「体験」とも言えます。

そしてこの試練の先にあるのは、山頂の巨大な仏像と仏塔のある聖地であり、クラビの大地と海、奇岩と森を一望できるパワースポットでした。

ここは単なる観光スポットを超越した、 「クラビの大地と信仰の“核”に触れる場所」なのかもしれません。

クラビタウンに滞在する機会があれば、一度は山頂までの試練を超えて、絶景を味わってみてはいかがでしょうか。

基本情報と注意事項

ワット・タムスア (Wat Tham Sua)

URL http://www.watthumsua-krabi.com/index.htm

拝観料 50バーツ

所在地 Krabi Noi Muang Krabi, Krabi 81000

地図 Googleマップで確認する

アクセス クラビ国際空港から西へ約9km、車で約15分

配車アプリ「Grab」を使えばクラビタウンからも簡単にアクセスできます。

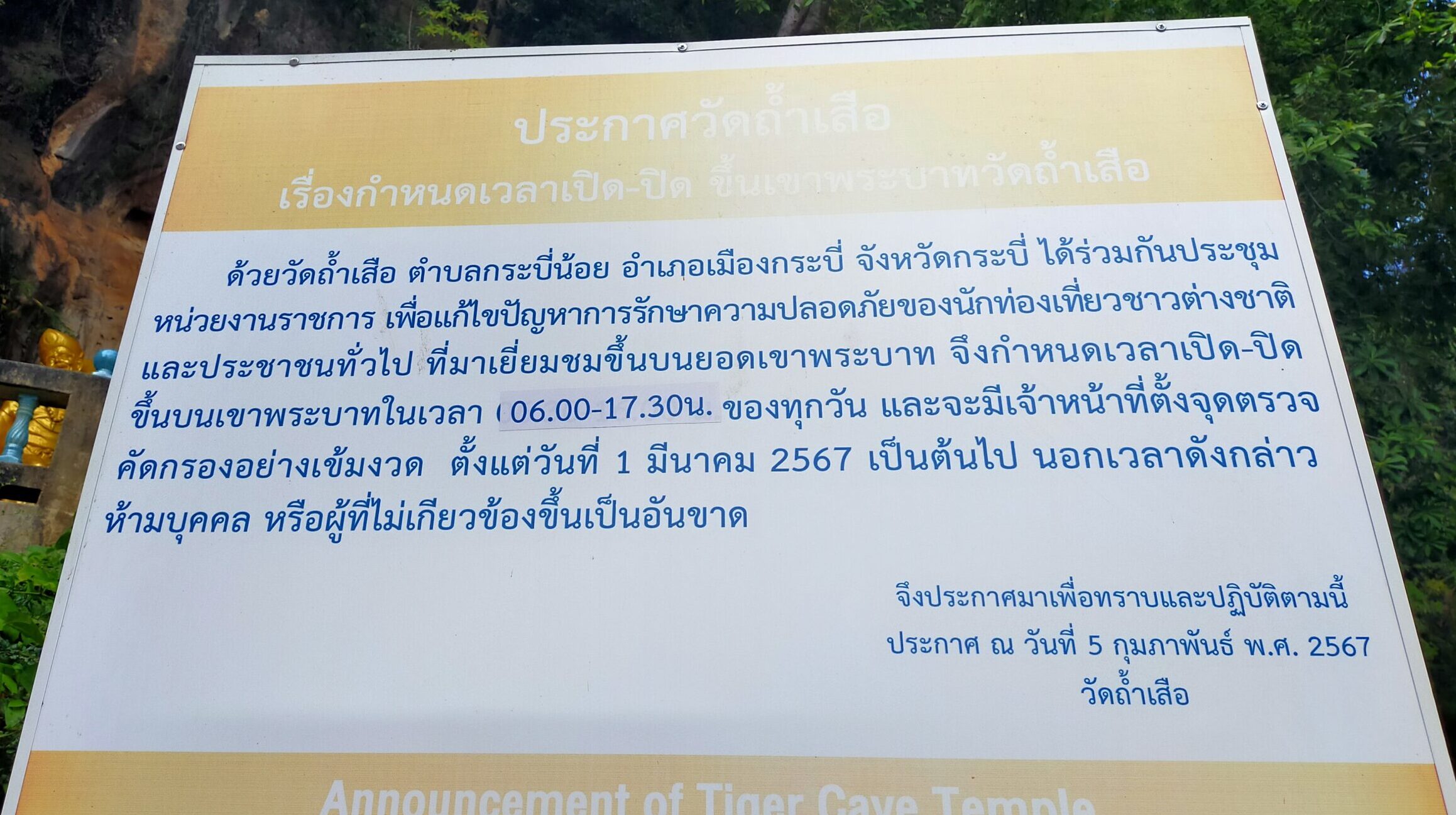

●入山可能時刻は毎日 06:00〜17:30

(この時間帯以外は立ち入り禁止)

●日差しが強いので帽子or日傘は必須

●飲料水は持参してください

(山頂エリアの入口では無料配布もありましたが)

●サンダルは危険 滑りにくい運動靴推奨

(特に雨季は階段が滑りやすい)

●猿が出没しますので荷物には注意